けうzenです。

今回は、仕事でアイデアを出す必要があるのに全く思いつかない方、効果的なアイデアの出し方を知りたい方に向けて、アイデアを出すための発想フレームワークを紹介します。

会議で「何かアイデアない?」と振られて頭が真っ白になる。企画を任されたのに何も思い浮かばない。

アイデアを出すことの難しさは、多くの社会人が抱える共通の悩みです。「自分には発想力がない」「センスがない」と諦めていませんか?

実は、アイデア出しは才能やひらめきの問題ではありません。

正しい原則と方法論さえ理解すれば、誰でも安定してアイデアを出せるようになります。

この記事では、アイデアを出す前に押さえるべき4つの基本原則と、5つの具体的な発想フレームワークを詳しく解説します。

さらに、出したアイデアの中から実行すべきものを見極める評価の切り口もご紹介します。

仕事で使える実践的なアイデアの出し方を身につけたい方は、ぜひ読み進めてください。

それでは、どうぞ!

アイデアを出す基本原則

良いアイデアを出す上で重要なことは何なのか?

まずは、アイデアを出す前に必ず押さえておくべき4つの基本原則を解説していきます。

とにかく数を出す

アイデア出しで最も大切な原則は「量が質を生む」という事実です。

アイデアの独創性、ユニークさは、その背後に挙げられたアイデアの数に比例します。

多量のアイデアなくして良いアイデアは生まれ得ないです。

なぜか?

良いアイデアとは、「既存のアイデアの新しい組み合わせ」で実現するからです。

新しいアイデアは、そのほとんどが既存のアイデアの組み合わせでして、全くの0から生まれるアイデアは滅多にありません。

良いアイデアとは、そんな新しいアイデアの中で、今までになかった組み合わせから生まれます。

新しいアイデアを考える人は、もちろんあらゆる組み合わせを考えます。つまりある程度の組み合わせはすでに考え尽くされています。

なので、良いアイデア=新しい組み合わせを見つけるには、まだ考え尽くされてないパターンに到達する必要があります。

要するに、多量のアイデアを出すことは、良いアイデアを見つけるための必要条件なんです。

ということで、いきなり独創的なアイデアを見つけようとするのではなく、まずは思いつく限りアイデアを出し切ることに集中しましょう。

すっきりした頭で時間を区切る

アイデア出しは、単純作業とは異なり、クリエイティブな作業です。頭を使います。なので頭がフレッシュな状態で、集中して取り組むことが基本原則の1つです。

午前中に行う

最もアイデアが出やすいのは午前中、特に起床後2〜3時間以内です。午前中は夜の睡眠で頭が整理され、思考体力も回復してるので、クリエイティブな作業に最適な状態にあります。

夕方や深夜は、日中の作業で思考体力を使って、疲れが溜まっているので、アイデア出しには向いていません。

なので、重要なアイデア出しはできるだけ午前中にスケジュールしましょう。

時間を区切ることも重要です。「30分で30個」「1時間で50個」のように具体的な目標を設定すると、適度な緊張感が生じて、集中力が高まります。

ダラダラと長時間考え続けるより、短時間で集中して一気に出し切る方が、アイデアがぽんぽん出やすくなります。

アイデア出しの原理を理解する

「アイデアは、突然天から降ってくるもの」みたいなイメージがありますが、実は少し違います。

アイデアは、先述の通り「既存の要素の新しい組み合わせ」です。この原理を理解して取り組めば、アイデア出しのハードルを一気に下げられます。

「型」を持つ

感覚だけでアイデアを出そうとすると、行き詰まったときに思考停止してしまいます。何も出てこなくなります。

幸い、現代では、アイデアを出す方法として体系的な発想フレームワークがいくつか開発されています。

アイデア出しの「型」を持つことで、アイデアが出ないときでも次の手がかりを見つけやすくなります。

一つの方法で行き詰まったら、別の方法に切り替える。複数の引き出しを持っておけば、安定してアイデアを出し続けられるようになります。

また、型を使うことで思考プロセスが明確になり、チームでアイデアを出す際にも共通言語として機能します。

材料を用意する

アイデアは「無」からは滅多に生まれません。インプットがあってこそ、その組み合わせから新しいアイデアが生まれます。

日常からインプットを増やす

これはアイデア出しをしようとするその瞬間の原則ではありませんが、同じように重要な原則です。

日常的に多様な情報に触れていきましょう。自分の専門分野だけじゃなく、異なる業界、異なるジャンルの情報を取り入れることが、アイデアの材料になります。

読書、映画、展示会、異業種交流、旅行、趣味、あらゆる体験がアイデアの素材になります。特に、自分の専門外の分野からヒントを得ることが、独創的なアイデアの種になります。

日常の中で「どうしてこうなっているのか?」「もっと良くできないか?」と自問する癖を持つこと・気づいたことはすぐにメモしておくことも重要です。アイデア出しの際に引き出せる材料が増えていきます。

インプットの量が、そのままアイデアの量に直結することを心に留めておいてください。

アイデア発想フレームワーク

アイデア出しの基本原則を土台に、ここからはアイデアの具体的な発想フレームワークを5つ紹介していきます。

それぞれ特徴が異なるため、状況や目的に応じて使い分けてください。安定して新しいアイデアを生み出せるようになります。

1つずつ見ていきます。

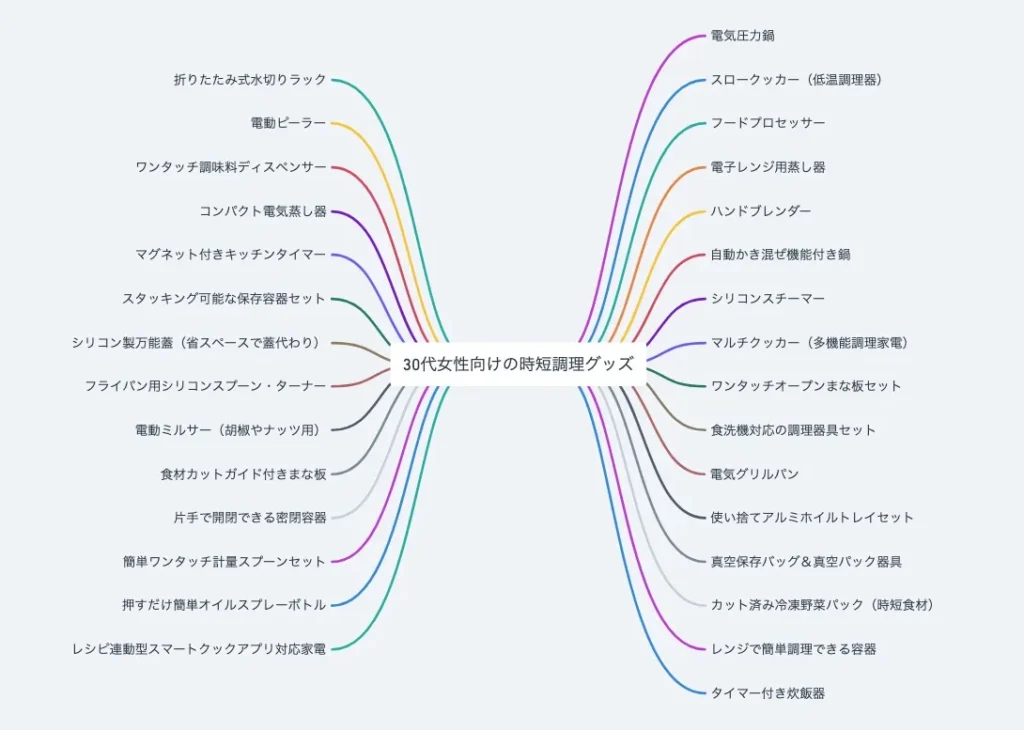

ブレインストーミング(ブレスト)

ブレインストーミングは、最も広く知られているアイデア発想法です。複数人で自由にアイデアを出し合い、相互に刺激を受けながら発想を広げていきます。

ステップ1:準備をする

まず、テーマを明確に設定します。

例えば、「新商品のアイデア」では漠然としすぎているので、「30代女性向けの時短調理グッズ」など、できるだけ具体的にしましょう。

次に、必要な道具を揃えます。ホワイトボードまたは大きめの紙、付箋、マーカーを用意します。デジタルツールを使う場合は、全員が同時に書き込めるオンラインホワイトボードが便利です。

制限時間を決めます。15〜30分が集中力を保てる適切な長さです。タイマーをセットして、時間を意識しながら進めましょう。

ステップ2:4つのルールを共有する

参加者全員、ブレスト4つの基本ルールを共有してください。特に初めての参加者がいる場合は、丁寧に説明することが望ましいです。

このルールを徹底するようにしましょう。参加者全員が安心してアイデアを出せる雰囲気が生まれます。

ステップ3:ウォーミングアップをする

いきなり本題に入るのではなく、軽いウォーミングアップをすると効果的です。「赤いものを10個挙げる」など、簡単なお題で脳をほぐしましょう。これにより、参加者の心理的ハードルが下がり、本番でアイデアが出やすくなります。

ステップ4:アイデアを出し始める

タイマーをスタートさせ、思いついたアイデアをどんどん口に出していきます。誰かが発言したら、ファシリテーター役がホワイトボードや付箋に記録します。

最初は誰もが思いつくような当たり前のアイデアが続きますが、それで問題ありません。とにかく数を出すことに集中しましょう。

ステップ5:他者のアイデアに便乗する

誰かのアイデアを聞いて思いついたことがあれば、すぐに発言します。「それなら、こういうのもあるよね」「その逆パターンは?」など、他者のアイデアを起点に広げていきます。

この相互作用がブレストの最大の強みです。一人では思いつかないアイデアが、他者の発言をきっかけに生まれます。

ステップ6:行き詰まったら視点を変える

アイデアが出なくなったら、「もし予算が無限だったら?」「もし技術的な制約がなかったら?」「もし子供向けだったら?」など、前提条件や視点を変える質問を投げかけます。

新しい視点が加わることで、再びアイデアが溢れ出すことがよくあります。

ステップ7:最後まで出し切る

制限時間いっぱいまで、アイデアを出し続けます。「もう出ない」と感じてからが本当の勝負です。そこからさらに5個、10個と搾りきった先に、良いアイデアが出てくることが多いです。

ステップ8:振り返りと分類

時間が来たら、出されたアイデアを全員で眺めます。この段階では評価せず、必要に応じて似たアイデアをグループ化しておくと、後の評価フェーズがスムーズです。

チームでなくても、一人ブレストも可能です。

タイマーを15〜30分セットし、テーマを紙の上部に書いたら、思いつくままにアイデアを書き出します。

手を止めずに書き続けることがポイントです。

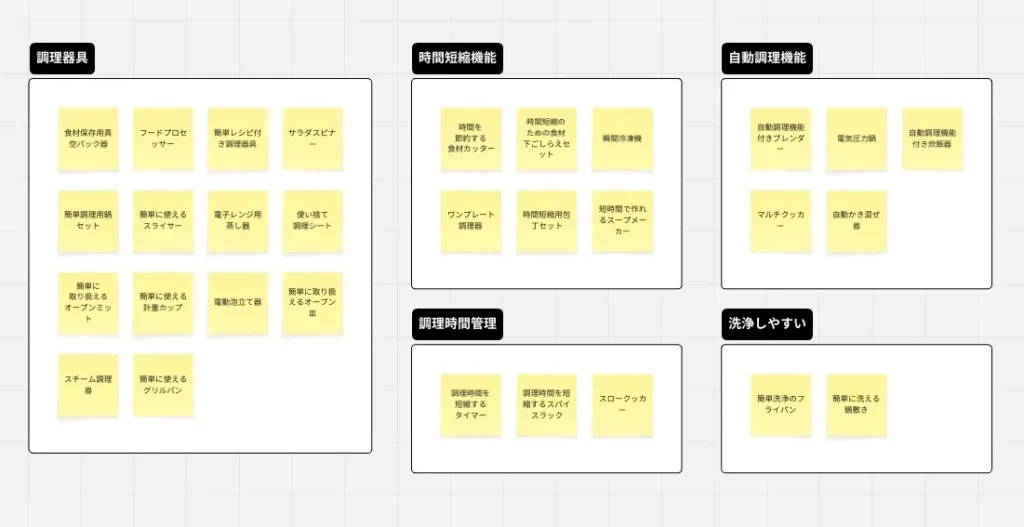

KJ法

KJ法は、断片的なアイデアや情報をグループ化し、構造化していく手法です。

活用のコツ

KJ法は、ブレストで出したアイデアを整理する際に特に有効です。バラバラだったアイデアが構造化されることで、新たな気づきや関連性が見えてきます。

また、チームで行う場合は、グルーピングの段階で活発な議論が生まれます。「これとこれは同じグループ?」「こっちの方が近いんじゃない?」といった対話の中で、アイデアがさらに深められます。

実践例:業務改善

「業務効率化のアイデア」を出した後、「時間短縮」「コスト削減」「品質向上」「モチベーション」などのグループに分類します。

すると、「時間短縮とモチベーションは同時に実現できる施策がある」といった新たな発見が生まれます。

マンダラート(9マス思考)

マンダラートは、3×3の9マスを使ってアイデアを広げる手法です。中心のテーマから放射状に思考を展開させることで、体系的に発想を深められます。

思考の深掘り方

マンダラートの強みは、一つのテーマを多角的に掘り下げられることです。最初の8マスで大きなカテゴリーを出し、それぞれをさらに8つに分解することで、合計64個(8×8)のアイデアが体系的に整理されます。

また、マス目を埋めるという視覚的な目標があるため、「あと2つ」「あと3つ」と具体的に取り組めるのも利点です。

実践例:イベント企画

中央に「社内イベント」と書き、周囲に「目的」「対象者」「場所」「時期」「予算」「コンテンツ」「告知方法」「効果測定」と配置します。さらに「コンテンツ」を中心にした9マスでは、「ワークショップ」「表彰式」「懇親会」「ゲーム」「講演」などを展開していきます。

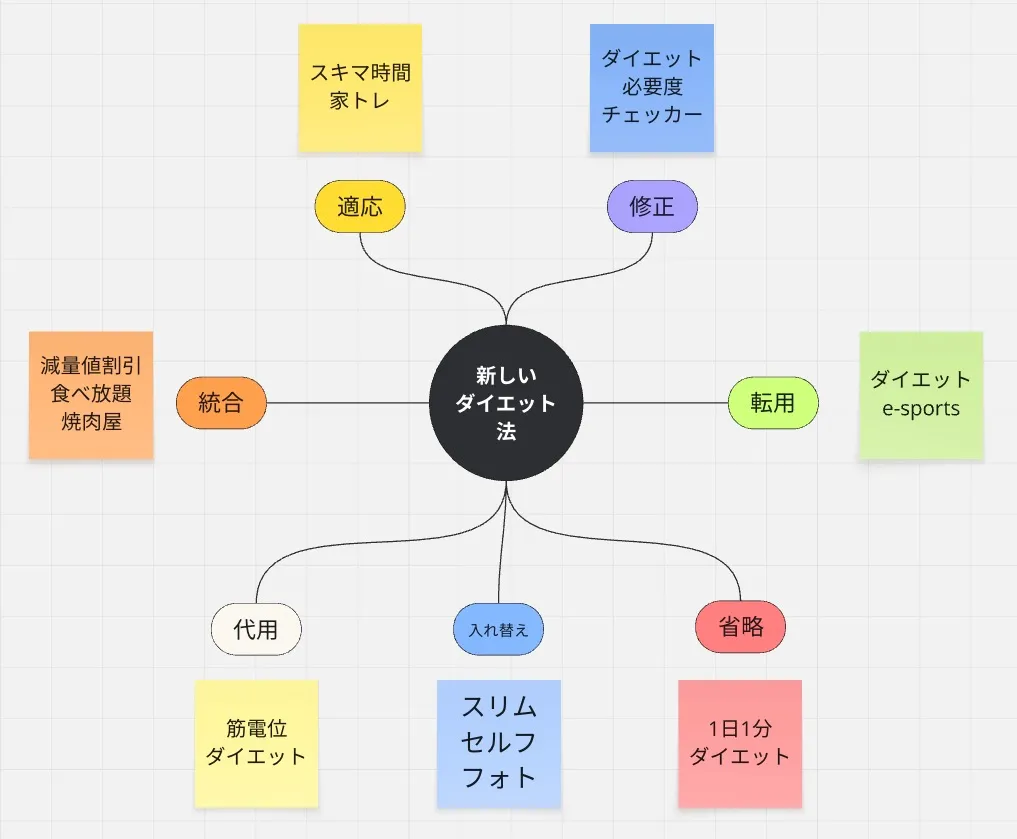

SCAMPER法(7つの切り口)

SCAMPER法は、既存のアイデアや製品を7つの切り口で変化させる発想法です。ゼロから考えるのではなく、既にあるものを変えるため、実践的なアイデアが出やすいのが特徴です。

具体的な質問例

例えば既存の会議システムに対して、こんな質問を投げかけます。

- S:対面会議を完全オンラインに代用できないか?

- C:会議とアンケートを同時に行えないか?

- A:カフェの雰囲気を会議室に応用できないか?

- M:会議時間を半分にできないか?

- P:会議室を勉強スペースとしても使えないか?

- E:資料配布を完全になくせないか?

- R:参加者と司会者の立場を逆転させたら?

実践例:既存サービスの改善

飲食店の予約システムの改善を考えたとき、「予約完了メール(S)を動画メッセージに代用」「予約(C)と事前注文を結合」「ホテルのコンシェルジュ機能(A)を応用」「予約手順(M)を3ステップに簡略化」「予約データ(P)をマーケティング分析に転用」「電話予約(E)を完全廃止」「店側が客を選ぶシステム(R)に逆転」といったアイデアが出せます。

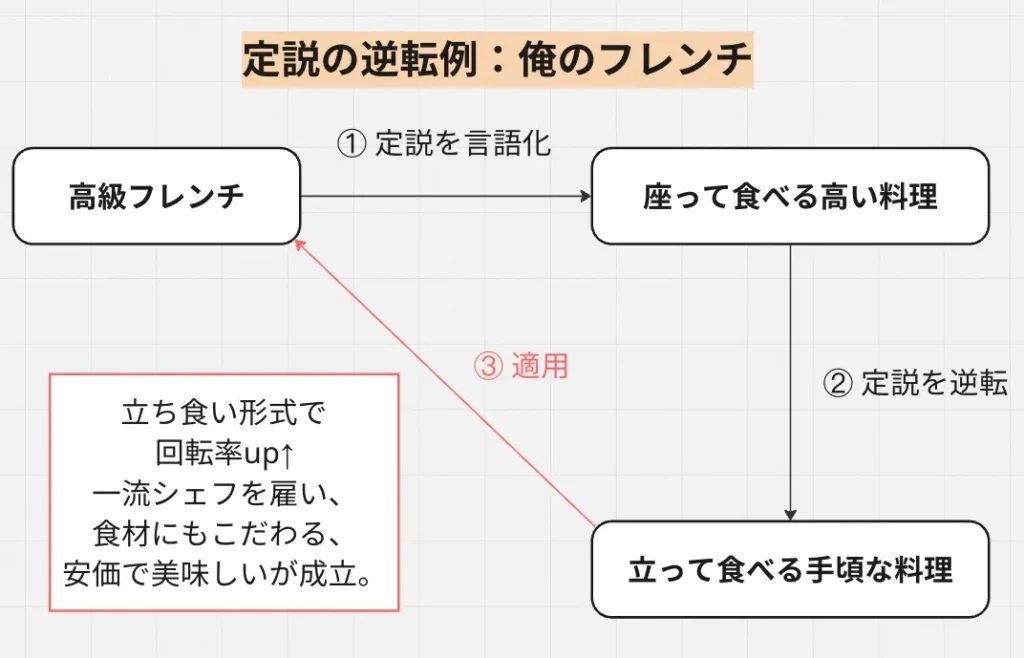

定説の逆転

定説の逆転は、業界や分野の常識、前提条件をあえて逆にして考える発想法です。「当たり前」を疑うことで、革新的なアイデアが生まれる可能性があります。

基本的な考え方

まず、対象となる領域の「常識」「前提」「当たり前」をリストアップします。次に、それらを一つずつ逆転させてみます。「もし〜が逆だったら」「もし〜がなかったら」と問いかけることで、新しい視点が開けます。

最初は実現不可能に思えても、そこから派生する実現可能なアイデアが見つかることがよくあります。

発想の広げ方

例えば「フレンチはコース料理が基本で、座って長時間かけて食べるもの」という定説があります。これを逆転させて「立って食べる手頃な料理」にしたらどうでしょうか。

最初は非常識に思えるかもしれません。しかし、「美味しさはそのまま、でも立って食べることで価格は手頃に」というコンセプトで考えると、立ち食いスタイルで回転率3倍、安価でも料理の質は下げないため一流シェフを雇い、食材にお金を使い、原価率も創造。

安いのに美味しいが成り立つ仕組みに組み合わせることで、「立ち食いフレンチ」という新しいビジネスモデルが生まれます。

他にも「商品は売り手が価格を決める」を逆転すると、「買い手が価格を決める」オークションシステムや、「支払額は客が決める」投げ銭型のビジネスモデルが生まれます。

実践例:採用活動の見直し

従来の採用の常識「企業が候補者を選ぶ」を逆転させて「候補者が企業を選ぶ(オファー面接)」、「面接は対面で行う」を逆転させて「面接は一切せず、成果物だけで判断」、「新卒一括採用」を逆転させて「通年採用」といった、新しい採用手法のアイデアが出てきます。

アイデアを評価する切り口

たくさんのアイデアを出した後は、実際に実行するアイデアを選ぶ評価フェーズに入ります。

ここからは、出したアイデアを評価する切り口を3つ紹介していきます。

誰が見ても良いものは除外する

一見矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、「誰が見ても良い」と思えるアイデアは、実は要注意です。

万人受けするアイデアの落とし穴

誰もが即座に同意するようなアイデアはまず、すでに誰かが実行している可能性が高いです。無難すぎて印象に残らず、結果的に埋もれてしまうリスクもあります。

確実性を重視する場面では万人受けするアイデアが望ましいこともあります。が、「一部の人には刺さるが、万人受けはしない」アイデアの方が新しい価値を生み出すことが多いです。

評価のポイント

「このアイデアに対して、少なくとも一人は強く反対するだろうか?」と自問してみてください。全員が賛成するアイデアは、逆に誰の心も強く動かさない可能性が高いです。

一方で、「賛成する人は少ないが、支持する人は熱狂的に支持する」アイデアは、ニッチではあるけど、逆にニッチであるからこそ、長期的に見てより成功に繋がることが多いです。

ただし、「反対されるアイデア=良いアイデア」ではないことに注意です。批判的な意見の中身を吟味して、リスクや欠陥を指摘しているのか、単に新しさゆえの抵抗なのかを見極める必要があります。

解消する悩みが明確か

どんなに独創的で面白いアイデアでも、誰の悩みも解決しなければ、それは自己満足の域を出ないです。良いアイデアは、アプローチする悩み・課題が明確です。

悩みの具体性を確認する

アイデアを評価する際は、「このアイデアは、誰の、どんな悩みを、どのように解消するのか」を明確に言語化できるかを確認してください。

例えば「業務効率化ツール」というだけでは不十分です。「営業担当者が、毎日30分かけている日報作成を、5分で完了できるようにする」と具体的に言えるかどうかがポイントです。

悩みが具体的であればあるほど、そのアイデアの価値も測定しやすくなります。「30分が5分になる」なら、25分×営業人数×稼働日数で、削減できる工数が計算できます。

悩みの深さを測る

その悩みがユーザーにとってどれだけ深刻かも重要です。「あったら便利」レベルの悩みと、「これがないと仕事にならない」レベルの悩みでは、価値に大きな差があります。

顧客がお金を払ってでも欲しいと思うものは、その悩みの深さに強く影響されます。

検証の方法

悩みの明確性を検証する最も効果的な方法は、想定するターゲットに直接聞くことです。「こんな悩みはありますか?」「それはどれくらい困っていますか?」と、悩みの実在と深さを確認できます。

もし「確かに少し不便だけど、別に困ってはいない」という反応なら、そのアイデアは見直したほうがいいでしょう。

逆に「まさにそれで困っている!早く解決したい!」という反応なら、そのアイデアは確かに価値があると判断できます。

自分がユーザーだったら使うか

最後の評価基準は「自分自身が使いたいと思うか」です。非常にシンプルですが、見落とされがちな視点です。

当事者として考えてみる

もし自分が想定ターゲットの立場だったとして、本当にそのアイデアを実行した製品やサービスを使いたいと思うでしょうか?お金を払ってでも欲しいと思うでしょうか?友人に勧めたいと思うでしょうか?

この問いに対して、心の底から「Yes」と言えないなら、何かが足りていません。「成立はしそうだけど、自分は使わない」というアイデアは、どこかに妥協や甘さが潜んでいる可能性が高いです。

熱量を測る判断基準

良いアイデアは、考えているだけでワクワクします。「早く実現したい」「まず自分が使いたい」。逸る気持ちが湧いてくるかどうかが、判断基準です。

逆に「まあ、悪くはないかな」程度の温度感なら、それは他の人にとっても「まあまあ」止まりです。

例外的なケース

ただし、自分がターゲット層から大きく外れている場合は、この基準をそのまま適用できません。例えば、若年層向けの商品を中高年が企画する場合などです。

その場合は、実際のターゲット層の人に協力してもらい、「あなたならこれを使いますか?」と率直に聞くことが確実です。できれば複数人に確認し、反応を見てください。一人だけでなく、3人、5人と聞いていけば、ニーズの確実性が見えてきます。

ここまで紹介した3つの評価基準は、独立したものではなく相互に関連しています。

- 誰が見ても良いものではなく、一部に強く刺さるアイデアか

- 解消する悩みは明確で、深刻か

- 自分自身が本気で欲しいと思えるか

「Yes」と答えられる数が多いアイデアほど、実行する価値が高いと判断できます。

逆に、「No」が多いなら、さらなるブラッシュアップの余地があります。

アイデア出しの発散フェーズで目いっぱい案を広げた分、収束フェーズでは辛口で絞り込む。このメリハリが、良いアイデア選定を可能にします。

まとめ

今回は、アイデアが出なくて困っている方、仕事で効果的なアイデア出しの方法を知りたい方に向けて、アイデアを出すための基本原則と5つの発想フレームワーク、そしてアイデアの評価切り口について解説しました。

- アイデアは「既存の要素の新しい組み合わせ」であり、量が質を生む

- すっきりした頭で時間を区切り、午前中に集中して取り組むのが効果的

- 「型」を持つことで、安定してアイデアを出し続けられる

- 日常的なインプットの量が、アイデアの量に直結する

- 5つのフレームワークを状況に応じて使い分ける

- ブレインストーミング

- KJ法

- マンダラート

- SCAMPER法

- 定説の逆転

- 評価では「誰が見ても良いもの」ではなく「一部に強く刺さるもの」を選ぶ

- 解消する悩みが明確で深刻か、自分自身が使いたいと思えるかで判断する

アイデア出しは才能やひらめきの問題ではなく、正しい原則と方法論を理解すれば誰でも上達できるスキルです。

今回紹介した基本原則を押さえた上で、5つのフレームワークを実際に使ってみてください。

一つの方法で行き詰まったら別の方法に切り替える、この引き出しの多さが発想力を安定させます。

そして、出たアイデアを3つの切り口で評価することで、実行すべき価値あるアイデアを見極められるようになります。

明日からのアイデア出しで、まずはフレームワークを一つ選んで実践してみましょう。

実際に手を動かして試すことが、アイデア力を高める唯一の出発点です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。