けうzenです。

やりたいことがあるのに時間がないという悩み。毎日「時間ができたら」と思いつつ、結局は目の前のタスクに埋もれて、やりたいことがやるべきことに追いやられてはいないでしょうか。

必要だけれど、自分が大事にしたい時間を削って作業に追われると、気持ちもどんどん疲れていきます。

時間は1日24時間。一人の例外もなく同じ時間が与えられるからこそ、その使い方を工夫して、大事にしたい時間を増やしていきたいところです。

ということで、この記事では、時間を作るための手段の1つである「自動化」に焦点を当てて、仕事と生活の両面で実践できる具体的なアイデアをご紹介します。

毎日から少しずつ「やるべきことの時間」を減らして、「やりたいことの時間」を増やしていきたい方は、ぜひ最後までお読みください。

それでは、どうぞ!

時間を作る手段

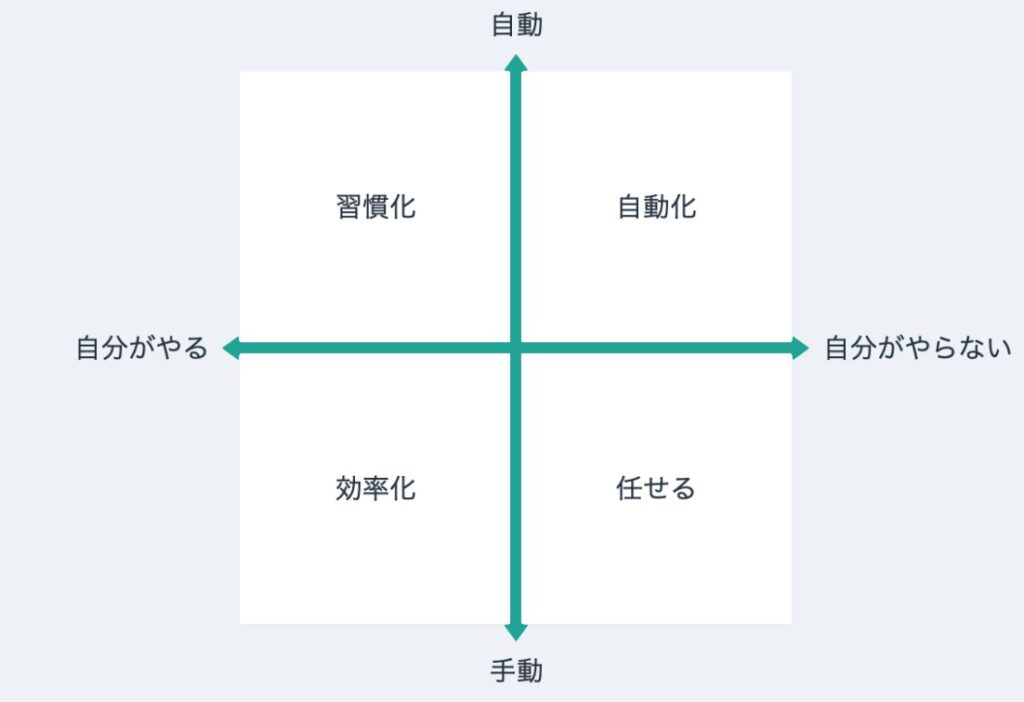

「時間を作る」方法は、2つの軸をもとに4つに分類することができます。

時間を作る4つの方法

時間を作る方法は、「自分がやる/やらない」 と 「手動/自動」の2つの軸で分類できます。

時間を作る方法は大きく分けてこの4つです。

時間を作る4つの方法の特徴

時間を作る各方法には、それぞれ次のような特徴があります。

効率化

同じ作業をより短い時間でこなす工夫。たとえば、ポモドーロ・テクニックで集中を高めたり、同じ種類のタスクをまとめて処理するバッチ処理などがあります。

習慣化

行動をルーティンに組み込み、意思決定の負担を減らす方法。朝の支度や就寝前の準備のように、自動的に動ける仕組みをつくれば「やる・やらない」で迷う時間が減ります。

任せる

自分以外の人に依頼して時間を浮かせる方法。家事代行やクラウドソーシングなどが典型例です。大幅に時間を作れる一方、費用や相手との調整コストも発生します。

自動化

ツールや仕組みに任せて、作業を自動的に進める方法。ロボット掃除機、クラウド会計ソフトの自動連携、SNS予約投稿など、人間が手を動かさなくても回る仕組みを導入できます。

この4つはいずれも時間を生み出す有効な手段ですが、中でも「自動化」は一度導入すると継続的に効果を発揮しやすく、長期的に時間を作る力が強いのが特徴です。

ちなみに、自動化の前に、そもそも人に時間を奪われがちと感じる方は、以下の記事をご参考ください。

自動化を選ぶ理由

ではなぜ、4つの方法の中から、今回は自動化を選ぶのか。

時間を作る方法には「効率化」「習慣化」「任せる」「自動化」の4つがありますが、自動化には特有の強みがあります。

他の方法との比較

効率化・習慣化は、良くも悪くも自分に依存します。効率化は工夫次第でスピードを上げられますが、集中力や体調に左右され、習慣化は確かに強力ですが、定着するまでに時間がかかります。

他者に任せるのは、他人に依存します。任せることで大きな時間を確保できますが、相手との調整やコミュニケーション、費用といったコストが発生します。また、依頼先が変われば成果も変動しやすく、管理の技量が試されます。

一方、自動化は人に頼らず、仕組みを一度作れば継続的に働き続けてくれます。人間の集中力や気分に左右されず、安定して一定の成果を確保しやすいのが特徴です。

自動化の強み

自動化が時間を作る手段として優れている理由は次の通りです。

自動化は「一度の仕込みで、時間を継続的に生み出す」点において、他の方法よりもコスパよく時間を作れる可能性を秘めています。

自動化が向いていることの特徴

とはいえ、すべての作業を自動化できるわけではないでしょう。

時間を作る効果が大きく、かつ自動化が向いている作業には共通の特徴があります。ここからは、自動化が向いている作業の特徴を3つご紹介します。

頻度が高い作業

自動化の効果が最も大きいのは、毎日・毎週など、頻繁に繰り返す作業です。

例えば、毎日のメール仕分けや、週1回のレポート作成など、短時間でも繰り返し行う作業は、仕組み化してしまえば時間を大きく削減できます。

成果に差が出にくい作業

次に、自分の手でやっても、機械やツールに任せても成果がほとんど変わらない作業は、自動化を積極的に考えたい作業です。

掃除や定型データ入力、簡単な集計作業などがあてはまります。自分でやっても、機械がやっても、得られる成果が変わらない作業は、どんどん自動化しちゃいましょう。

完璧でなくても良い作業

最後に、完璧でなくてもいい作業です。

自動化では完璧な精度は期待できない場合もありますが、多少の精度差を許容できる作業であれば、機械に代替してもらってもいいでしょう。

たとえば、会議の議事録作成時の文字起こしなどです。会議の音声を録音してそれを人力で全て手入力で議事録にするのは骨が折れます。そこで、音声データを自動文字起こししてくれるサービスを使えば、手入力の時間と労力を一気にカットできます。

もちろん、一字一句違わない完璧な精度を求めるのは難しいですが、必要であれば、自動で文字起こしされたデータを見ながら音声を聞いて人の手でチェックすればいいでしょう。おおまかな部分は自動化に任せて、最後の詰めは人の手でする。精度と手間のバランスをとった、理にかなった時短です。

仕事の自動化できるポイント

仕事における自動化は、特に繰り返し発生する定型作業や事務作業で大きな効果を発揮します。

ここからは、仕事の場面における具体的な自動化ポイントを3つご紹介します。

経費精算・管理

財布の中がレシートでパンパン。月末にまとめて精算しようと思って溜め込むけど、気づけば50枚超え。中には文字が薄くなって読めないレシートも。

「freee」「MoneyForward」などの経費精算アプリで、支払い直後にスマホでレシート撮影しておけば、OCRが金額や日付を自動読み取りしてくれます。領収書を溜め込む必要もなくなります。

データ入力

顧客情報をExcelに手入力、途中で集中力が切れて間違いに気づかず後から大幅な手戻り・やり直し。アンケート回答を一件ずつスプレッドシートに転記する作業に毎週2時間かかる…。

Googleフォームなどを使って、スプレッドシートへ自動データ取り込みできるようにしましょう。回答があった瞬間に自動でデータが蓄積され、集計やグラフ化まで自動実行。手動入力という概念自体がなくなります。

見積書作成

「あの案件の見積書、どこに保存したっけ?」と、似た案件の参考資料を探すのに30分。ファイルが整理されていないから、いくつものファイルを開いて中身確認。

過去の見積書を商品別・顧客別にデータベース化。「建設業・オフィス改装・50坪」のように条件入力すれば、類似案件を瞬時に見つけ出せるようになります。

生活の自動化できるポイント

仕事だけじゃなく、生活の中にも自動化できるポイントは無数にあります。特に家事は、毎日繰り返しやることがほとんどなので、自動化に向いている作業筆頭です。

部屋のほこり掃除

部屋が汚れやすい方、特にペットを飼っている方は、家の掃除が一層大変でしょう。

朝掃除したのに夕方にはまたペットの毛が舞っている。特に換毛期は毎日掃除しても追いつかない。コロコロが手放せない生活。

ロボット掃除機を導入すれば、自動運転で大まかな掃除はしなくて済むようになります。学習機能を持つロボット掃除機なら、毛が集まりやすいソファ下やベッド周りを重点的に掃除してくれるようにできます。

洗濯

家事の中で最も振り回されるのが、洗濯です。

梅雨や冬場の部屋干しはジメジメして生乾き。他の季節でも、外干しで突然雨が降ってきて洗濯物が台無しなんて日常茶飯事です。雨や気温、加えて花粉なんかにも影響を受けます。他の家事に比べて外部環境の影響を一番受けやすいのではないでしょうか。

なので生活でする自動化の優先順位1位は、「洗濯」だと個人的に思います。

スマート対応のドラム式洗濯乾燥機1つあれば、雨、気温、花粉の影響を全て排除できます。洗濯を干す・取り込む時間も皆無です。

買い物

米10kgや水など、重いものを買ってくるのは、家に搬入するまでがけっこう苦痛です。また、1回の買い物にもそれなりの時間がかかるので、意外と日常を圧迫してるかも。

米や水など、重いものはネットスーパーで定期配送してもらうのも手です。特に、水や洗剤など、商品を目で見て選ぶ必要がほとんどないものはAmazon定期便やネットスーパー任せてもいいでしょう。スーパーでは目で見て選ぶ必要のある生鮮食品や軽いものだけ購入すれば、労力も必要時間も減らせます。

自動化の注意点

自動化は時間を生む強力な手段の1つですが、万能ではありません。導入する際にはいくつか注意点があります。

ツール増加による複雑化

自動化のためにツールを増やしすぎると、管理自体が大変になり、かえって時間を浪費する可能性があります。

- まずは既存のツールや機能で対応できないか確認する

- 1つずつ段階的に導入して、複雑化を避ける

初期設定に時間をかけすぎない

自動化の導入には設定や準備が必要ですが、完璧を目指して時間をかけすぎるのは本末転倒です。

- 「まずは1つ小さな作業から」自動化してみる

- 効果を確認してから次の作業を追加

自動化しすぎないバランス

すべてを自動化することは、場合によっては人間らしい判断や新しいアイデアを思いつく機会を減らす方にはたらく可能性があります。

- 自動化は「時間を生むための手段」と割り切る

- 人間がやる価値のある作業や、工夫・思考を必要とする作業は残しておく

以上のことを心に留めて、自動化を進めてみてください。

まとめ

今回は、忙しい毎日に追われている方に向けて、時間を作るための「日常の自動化」について解説しました。

- 時間を作る方法は「効率化」「習慣化」「任せる」「自動化」の4つに分類できる

- 自動化は一度設定すれば継続的に時間を生み出し、コスパが高い

- 自動化に向いているのは「頻度が高い」「成果に差が出にくい」「完璧でなくても良い」作業

- 仕事では経費精算、データ入力、見積書作成などが自動化しやすい

- 生活では掃除、洗濯、買い物が自動化に向いてる

- ツールの増やしすぎや完璧主義は避け、小さな作業から始めることが大切

自動化は単なる作業効率化ではなく、あなたの人生の時間配分を根本から変える力を持っています。毎日の小さな繰り返し作業を仕組みに任せることで、大切にしたいことに集中できるようになっていきます。

浮いた時間で趣味を楽しんだり、スキルアップに取り組んだり、ゆっくりしたり。自分らしい時間の使い方を取り戻せるはず。

時間を作って睡眠時間を確保したい方は、以下の関連記事もあわせてお読みいただければと思います。

まずは今日から、一番簡単に感じる自動化1つから試してみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。