けうzenです。

今回は、全社会人・学生が一度は悩んだことがある「集中力」にフォーカスした記事を書きました。

仕事中や勉強中、思うように集中力が続かないというのは、誰しも経験したことがあると思います。

作業に取りかかって10分も経たないうちに集中が途切れてしまう。メールやスマホの通知の度に意識が逸れて、元の作業に戻るまでに時間がかかる。

特に社会人の方は、リモートワーク・在宅勤務になってからさらに集中しづらくなったという方も多いかもしれません。

しかしこれは、個人の資質ややる気の問題ではありません。

むしろ、環境や考え方の工夫次第で対処できる問題です。集中力は、環境に影響を受ける割合が大きいことが分かっています。

ということで今回は、脳科学や心理学など、科学的根拠に基づいた「集中力を高める方法」10選を紹介し、実践方法を解説していきます。

さらに、集中力が途切れた時の素早いリセット方法や、集中できない根本的な原因についても詳しく解説します。

少しの工夫で、集中できない自分とおさらばしたい方、集中力が高い人の秘密を知りたい方は、読み進めてください。

それでは、どうぞ!

集中力が続かない原因

「集中しよう」と思ってもすぐに気が散ってしまう。こうした経験は誰にでもあるでしょう。実は、集中力が続かないのは意志の弱さではなく、脳の仕組みや環境に原因があることがほとんどです。

そこでまずは、科学的に明らかになっている集中力低下の主な原因3つについて見ていきます。

エネルギー不足

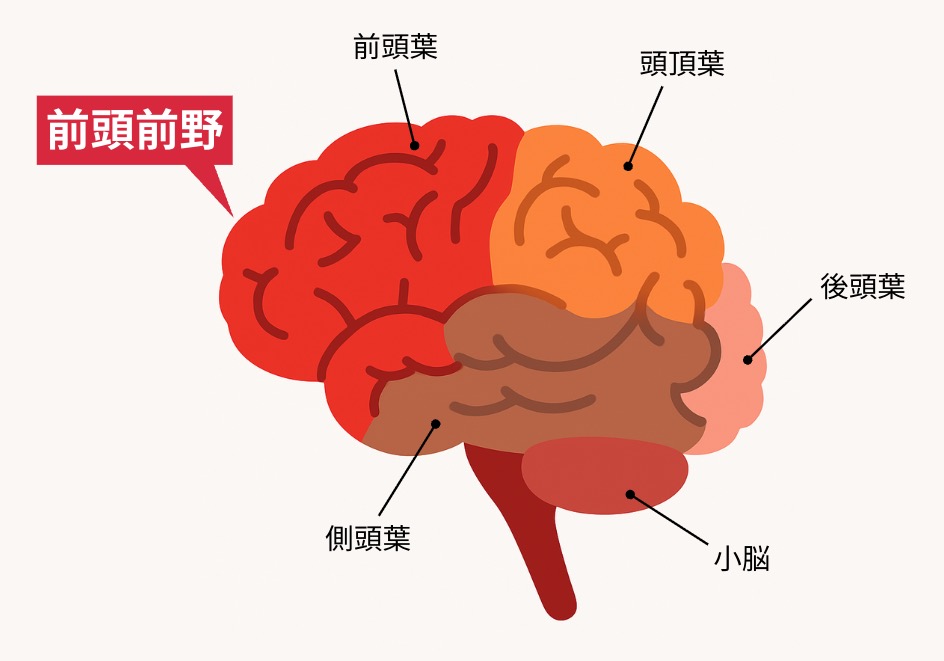

脳は体重の約2%しかない器官ですが、全身のエネルギーの約20%を消費する大食漢です。

特に集中して考えたり判断したりする作業では、前頭前野と呼ばれる部位が大量のエネルギーを必要とします。

このエネルギー源となるのが「グルコース(ブドウ糖)」です。血糖値が下がると、脳は十分なエネルギーを得られず、集中力が著しく低下します。

スタンフォード大学の研究者Baumeisterらの研究によると、自己制御や意思決定を繰り返すと「自我消耗(ego depletion)」という状態になり、その後の課題でパフォーマンスが低下することを報告されています。

朝食を抜いたり、昼食後に血糖値が急降下したりすると、午後の集中力が続かないのはこのためです。

また、睡眠不足も脳のエネルギー代謝を阻害し、集中力を大きく損ないます。

マルチタスク

「複数のことを同時にこなせる」と思っている人は多いですが、実は人間の脳はマルチタスクに向いていません。

スタンフォード大学、Ophirら(2009年)の研究では、日常的にマルチタスクを行う人は、そうでない人に比べて注意の切り替え能力や情報のフィルタリング能力が低いことが明らかになりました。

つまり、マルチタスクは集中力を高めるどころか、逆に認知能力を低下させるのです。

人間の脳が実際に行っているのは「タスクスイッチング(課題の切り替え)」です。メールをチェックしながら資料を作成する場合、脳は高速でメールと資料作成の間を行き来しています。

ミシガン大学のRubinsteinら(2001年)の研究によれば、このタスク切り替えには「スイッチングコスト」がかかり、切り替えるたびに時間的ロスと認知的負荷が発生します。

その結果、どちらのタスクも質が下がり、完了までの時間も長くなってしまいます。

特にスマートフォンの通知は、わずか数秒の中断でも集中状態を大きく損なうことが分かっています。

環境要因

周囲の環境は、私たちの集中力に想像以上の影響を与えています。

視覚情報

机の上に物が散乱していたり、視界に関係のないものが入ったりすると、脳は無意識にそれらを処理しようとします。プリンストン大学のKastnerら(2015年)の研究では、視覚的な混乱(visual clutter)が注意資源を奪い、作業効率を低下させることが示されました。

音環境

予測不可能な音や人の話し声は、特に集中を妨げます。オープンオフィスで集中しにくいのはこのためです。一方で、完全な無音状態も逆に集中を妨げることがあります(詳しくは後述の「適度な雑音環境」で解説します)。

照明

暗すぎる環境では目が疲れ、明るすぎる環境では覚醒レベルが上がりすぎてストレスになります。特に、夕方以降の強いブルーライトは体内時計を狂わせ、翌日の集中力に悪影響を及ぼします。

室温

Seppänenら(2006年)の研究では、室温が25度を超えると作業効率が著しく低下することが報告されています。理想的な室温は21〜22度とされています。

これらの環境要因は、一つひとつは小さな影響でも、複合的に作用することで集中力を大きく削いでしまうのです。

集中力を高める方法10選|科学的根拠のあるテクニック

ここからは、効果が実証されている集中力を高める方法を10コ紹介していきます。

適度な環境音

完全な静寂が集中に最適だと思われがちですが、実は適度な雑音がある環境の方が集中力と創造性が高まることが分かっています。

イリノイ大学のMehtaら(2012年)の研究では、70デシベル程度の環境音(カフェの雑音レベル)が最も創造的思考を促進することが示されました。完全な静寂(50デシベル以下)や大きな騒音(85デシベル以上)では、逆に集中力が低下します。

これは「適度な雑音が抽象的思考を促進する」ためと考えられています。軽い雑音は脳に適度な処理負荷をかけて、より高次の情報処理に集中させる効果があるのです。

ただし、人の話し声がはっきり聞こえる環境には注意が必要です。言語情報は脳が自動的に処理してしまうため、逆に集中を妨げられます。

マインドフルネス瞑想

マインドフルネス瞑想は、「今この瞬間」に意識を向ける訓練です。近年、注意力の向上に極めて効果的であることが多くの研究で実証されています。

Tangら(2007年)の研究では、わずか5日間、1日20分の瞑想トレーニングで、注意力と自己制御能力が有意に向上することが示されました。

さらに、Zeidanら(2010年)の研究では、4日間の瞑想トレーニングだけで、ワーキングメモリ(作業記憶)と持続的注意力が改善されることが報告されています。

瞑想が注意力を高める理由は、脳の構造変化にあります。MRI研究では、瞑想の継続により前頭前野や帯状回など、注意のコントロールに関わる脳領域の灰白質密度が増加することが確認されています。

重要なのは「毎日続けること」です。週末にまとめて1時間やるよりも、毎日10分の方が効果的です。

ポモドーロ・テクニック

ポモドーロ・テクニックは、1980年代にイタリアのFrancesco Cirilloが開発した時間管理法で、現在では世界中で使われています。

このテクニックの基本は「25分間の集中作業 + 5分間の休憩」を1セットとし、これを繰り返すというシンプルなものです。4セット(約2時間)ごとに15〜30分の長めの休憩を取ります。

なぜ集中作業は25分なのか?

人間の集中力には限界があって、特に高度な認知作業では20〜30分程度で注意力が低下し始めることが知られています。

Rossi(1991年)のウルトラディアンリズム研究では、人間の覚醒度は90〜120分周期で変動し、その中で最も集中できる時間は限られていることが示されています。

ポモドーロ・テクニックは、この生理学的なリズムを活用し、集中力が低下する前に意図的に休憩を挟むことで、全体的な生産性を最大化します。

ポイントは「25分間は他のことを一切しない」こと。メール確認やスマホチェックも禁止です。

休憩は必ず取りましょう。「もう少しできそう」と思っても、休憩を挟むことで次のセッションに集中力を維持できます。

観葉植物の配置

デスク周りに植物を置くだけで、集中力が向上することが示されています。

ノルウェー生命科学大学のRaanaasら(2011年)の研究では、室内に観葉植物があるだけで、注意力テストのスコアが向上し、疲労感が軽減されることが報告されました。

緑色自体にもリラックス効果があり、ストレスホルモンのコルチゾールを低下させることが知られています。

「世話が面倒」という人は、フェイクグリーンでも視覚的効果は得られますが、生きた植物の方が効果は高いとされています。

シングルタスクの徹底

「集中力が続かない原因」で触れたように、マルチタスクは集中力を大きく損ないます。

逆に、1つのことだけに集中する「シングルタスク」に徹底することで、作業の質と速度が劇的に向上します。

シングルタスクにすれば、タスクのスイッチングコストがゼロになり、深い集中状態(フロー状態)に入りやすくなります。

最初は落ち着かないかもしれませんが、2週間ほど続けると、シングルタスクの方が快適ということに気づくかもしれません。

カフェイン戦略的摂取

コーヒーや緑茶に含まれるカフェインは、適切に摂取すれば強力な集中力ブースターになります。

カフェインは脳内でアデノシン受容体をブロックします。アデノシンは眠気を引き起こす神経伝達物質なので、これがブロックされることで覚醒度が上がり、集中力が向上するという仕組みです。

ただし、カフェインには注意点があります。摂取のタイミングと量を間違えると、逆効果になります。

カフェインは、常に飲み続けると耐性ができ効果が薄れてしまうので、「使うべき時に使う」戦略的な摂取が重要です。

自然曝露とデジタルデトックス

自然環境に身を置くことが、注意力と集中力を回復させることが多くの研究で示されています。

ミシガン大学のBermanら(2008年)の研究では、自然の中を50分間散歩した被験者は、都市部を散歩した被験者と比較して、注意力テストのスコアが20%向上しました。興味深いことに、自然の写真を見るだけでも効果があることが分かっています。

また、デジタルデバイスから離れること自体にも効果があります。スマートフォンは、存在するだけで認知資源を消費することが分かっています。(参考:journals.uchicago.edu)

「自然に触れる時間がない」という人は、窓から見える木や空を眺めるだけでも効果があります。1日に数回、30秒でも意識的に自然に目を向けてみましょう。

姿勢の最適化

姿勢と集中力には密接な関係があることが、近年の研究で明らかになっています。

サンフランシスコ州立大学のPeperら(2018年)の研究では、背筋を伸ばした姿勢の被験者は、前かがみの姿勢の被験者と比較して、認知課題のパフォーマンスが向上し、ポジティブな気分も高まることが示されました。

まず、良い姿勢は呼吸を深くし、脳への酸素供給を増やします。前かがみの姿勢では肺が圧迫され、呼吸が浅くなり、脳が酸欠状態になります。

また、姿勢は神経系を通じてメンタル状態に影響します。背筋を伸ばすことで交感神経が適度に活性化され、覚醒度が上がります。逆に、だらしない姿勢は副交感神経を優位にし、リラックスしすぎて集中力が低下します。

長時間同じ姿勢を保つのは難しいので、気づいたときに定期的に姿勢をチェックする習慣をつけましょう。

ルーティン動作

集中作業に入る前に決まった行動パターン(ルーティン)を行うことで、脳を「集中モード」に切り替えることができます。

Gollwitzer(1999年)の「実装意図(implementation intentions)」の研究では、「○○したら△△する」という形で行動を事前に計画しておくと、実際にその行動を取る確率が大幅に上がることが示されています。

ルーティンは、この実装意図を身体化したものです。決まった行動を繰り返すと、脳は「この行動の後は集中する時間だ」と学習し、ルーティンがスイッチとなって、自動的に集中状態に入りやすくなります。

トップアスリートが試合前に必ず同じ動作をするのも、この原理を利用しています。

ルーティンは、「自分がやりやすいこと」を選んでください。

他人のルーティンをそのまま真似るのではなく、自分にとって意味のある行動を組み込みましょう。

時間聖域化

集中が必要な作業のために、外部からの中断を一切受けない「聖域化された時間」を確保することは、イメージ通り効果的です。

カリフォルニア大学アーバイン校のMarkら(2008年)の研究では、仕事中の中断から元のタスクに完全に戻るまでに平均23分15秒かかることが示されました。

中断は集中力を削ぐだけでなく、ストレスホルモンのコルチゾールを上昇させ、認知機能全体を低下させることも分かっています。

時間聖域化とは、特定の時間帯を「絶対に中断されない時間」として設定し、物理的・心理的にバリアを作ることです。

最初は「対応が遅れたら問題になるのでは」と不安になるかもしれませんが、実際には1〜2時間の遅れで大きな問題になることはほとんどありません。

むしろ、生産性が上がって、全体的なレスポンスは早くなります。

集中力が途切れた時の対処法

どれだけ集中しようとしても、人間の注意力には限界があります。長時間作業を続けていると、どうしても集中が途切れる瞬間が訪れます。

ここからは、集中力が途切れた時に、リセットして再び集中状態に戻りやすくするための対処法を3つ紹介していきます。

ぼーっとする

集中力が途切れた時、多くの人は「もっと頑張らなきゃ」と自分を追い込みがちです。しかし、実は何もせずにぼーっとすることが、脳の回復に極めて効果的であることが分かっています。

南カリフォルニア大学のImmordino-Yangら(2012年)の研究では、何もしない「安静状態」の時に活性化する脳のネットワーク(デフォルトモードネットワーク)が、記憶の整理や創造的思考、問題解決に重要な役割を果たすことが示されました。

つまり、ぼーっとしている時間は「何もしていない」のではなく、脳が情報を整理し、エネルギーを回復させている貴重な時間なのです。

また、Kalina Christoffら(2009年)の研究では、マインドワンダリング(心がさまよう状態)が、実行機能を司る脳領域と創造性に関わる脳領域の両方を活性化させることが分かっています。

「時間がもったいない」と感じるかもしれませんが、5分のぼーっとする時間が、むしろその後30分の集中力に効きます。

集中が途切れたと感じたら、ぼーっとする時間を取りましょう。

立ち上がる

座りっぱなしの状態が続くと、血流が滞り、脳への酸素供給が減少します。これが集中力低下の大きな原因の一つです。

Oppezzo & Schwartz(2014年)の研究では、座っている状態と比較して、歩いている時の方が創造的思考が平均60%向上することが示されました。また、座位から立位に変わるだけでも、脳の血流が改善し、認知機能が向上することが分かっています。

さらに、座りっぱなしは首や肩、腰に負担をかけ、身体的な不快感が集中を妨げます。定期的に立ち上がることで、負担も軽減されます。

スタンディングデスクを使っている人は、座位と立位を交互に切り替えることで、さらに効果が高まります。

理想は「50分座る→10分立つ」のサイクルです。

飲み物を飲む

水分不足は、多くの人が気づいていない集中力低下の原因です。

イギリスのイーストロンドン大学のBenton & Burgess(2009年)の研究では、わずか1〜2%の脱水状態でも、注意力、短期記憶、気分に悪影響が出ることが示されました。特に、自分では喉の渇きを感じていない軽度の脱水でも、認知機能は低下します。

飲み物を飲む行為そのものにも効果があります。一度作業の手を止めて水を飲むことで、意識が切り替わり、リセット効果が生まれます。

特に、集中作業の前に一杯の水を飲む習慣をつけると、スムーズに集中状態に入れるようになります。

紹介した3つの対処法は、単独で使っても効果的ですが、組み合わせるとさらに効果が高まります。

例えば、「立ち上がる→水を飲みに行く→窓際でぼーっとする」という一連の流れを作れば、3〜5分で疲れた頭をリフレッシュできます。

まとめ

今回は、集中力が続かないと悩む社会人の方に向けて、科学的根拠に基づいた「集中力を高める方法10選」と、集中力が途切れたときの対処法を解説しました。

- 集中力が続かないのは「意志の弱さ」ではなく、脳のエネルギー不足・マルチタスク・環境要因が主な原因。

- 集中力を高めるには、科学的に効果が証明された10の方法がある。↓

- 環境を整える:適度な雑音・照明や室温

- 心と身体を整える:マインドフルネス瞑想・姿勢改善・ルーティン化

- 時間を制御する:ポモドーロテクニック・シングルタスク・時間聖域化

- サポート的習慣:カフェイン摂取・自然曝露・デジタルデトックス

- 集中が途切れたときは、「ぼーっとする」「立ち上がる」「水を飲む」で疲れた頭をリセット。

集中力を保つために大切なのは、「脳の仕組みに沿った工夫をすること」です。

やる気や気合いに頼ってやり通すよりも、科学的に集中しやすい環境を整える方が、実はラクだったりします。

今回紹介した方法の中から、自分に合いそうなものを試してみてください。

小さな工夫の積み重ねが、大きな差になっていきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。